Una hecatombe en la responsabilidad civil: la última sentencia de la Corte Suprema sobre el daño a la salud (I)

El 27 de marzo de 2025, la Sala de Casación Civil profirió una sentencia que reformula la manera como se estudiaba la responsabilidad civil en Colombia.

09 de Abril de 2025

Néstor Camilo Martínez Beltrán

Socio director de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa

Sergio Rojas Quiñones

Socio director de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa

El 27 de marzo de 2025, la Sala de Casación Civil profirió una sentencia que reformula la manera como se estudiaba la responsabilidad civil en Colombia.

Con ponencia de Octavio Augusto Tejeiro, la Corte falló, como tribunal de segunda instancia, un caso de responsabilidad médica por las afectaciones sufridas por una menor de edad tras una mala praxis que la condujo a un paro cardio-respiratorio y a una encefalopatía posterior que afectó gravemente sus capacidades motoras y cognitivas.

Como suele pasar con los casos médicos, la gravedad de las lesiones corporales, que implicarán a la víctima secuelas permanentes, motivó que la Corte se preguntara múltiples aspectos propios de la responsabilidad, revisando sus presupuestos fundantes y, particularmente, los contornos que rigen el daño, la causalidad y los perjuicios consecuenciales. En este contexto, “para fines de reiteración y unificación jurisprudencial”, la Sala abordó varios temas que representan, todos sumados, una verdadera hecatombe para el mundo de la responsabilidad.

Más con un propósito de síntesis que de análisis –que se reservará para una parte II de esta entrega–, a continuación, destacamos algunos de los puntos más polémicos:

En primer lugar, las consideraciones sobre los presupuestos de la responsabilidad. La Corte reiteró que, para que surja la obligación de indemnización, hace falta que la víctima acredite el comportamiento antijurídico, el factor de atribución, el daño y el nexo causal. Aunque pareciera un planteamiento neutro, no lo es: la corporación reafirmó un presupuesto relativamente inexplorado en el universo civil, que es el comportamiento antijurídico. Así, además de los presupuestos clásicos, debe insistirse que hoy hace falta estudiar la actuación del agente, esto es, su comportamiento activo u omisivo, toda vez que, a falta de comportamiento, desaparece la obligación de indemnización. Pero la cuestión no termina allí: el comportamiento debe ser también antijurídico, es decir, ser una conducta contraria a derecho que no esté amparada por una causal de justificación, con lo cual la Sala toma un partido no menor: sitúa la antijuridicidad como un atributo de la conducta –no del daño ni del factor de atribución, como una buena parte de la academia lo ha sugerido–. Con buen criterio, la Sala considera que la obligación indemnizatoria requiere, en suma, una acción u omisión contraria a derecho para que surja el débito de la indemnización, aspecto que deberá complejizar los análisis de responsabilidad en el futuro, dado que el estudio del comportamiento tendrá que empezar a jugar un rol destacado en el análisis de la ecuación.

Un segundo aspecto que llama la atención es el relativo a la causalidad. Aunque no con toda la claridad que habría podido tener, la corporación reiteró que hoy el estudio de la causa exige de dos estadios: la causalidad fáctica y la causalidad jurídica. Así, continuó la senda de incorporar la teoría de la imputación objetiva a los análisis de la responsabilidad, conforme a la cual un resultado es imputable cuandoquiera que la conducta del agente sea causa de hecho de ese resultado –esto es, que de no existir la conducta del agente, no se habría producido el resultado– y, además, sea causa de derecho –que se establece conforme a la causalidad adecuada–.

El punto por destacar en este aspecto es que la Corte pareciera entender que la causalidad jurídica exige acudir a la clásica teoría de la causa adecuada o adecuación, que mira las máximas de la experiencia y lo que regularmente ocurre, para determinar la causa de derecho. Así, al menos por ahora, la causa de derecho exigirá revisar si conforme a las máximas de la experiencia o las reglas de la ciencia, la conducta era idónea para producir el resultado. Si se verifica este presupuesto, sumado a la causa de hecho, tal resultado será imputable a la conducta del demandado.

Pero quizás donde estuvo la mayor novedad fue en materia de daño y perjuicios consecuenciales. La sentencia es una verdadera revolución en este aspecto, por varias razones que estaban muy en mora de ser esclarecidas. En efecto:

Reapareció el daño a los intereses personalísimos de relevancia constitucional, una triste consideración sobre la que hay que llamar la atención. Recordarán los lectores que, en 2014, la Corte Suprema creó esta categoría de perjuicio extrapatrimonial, que hizo consistir en un perjuicio autónomo que se configuraba por la sola violación de un interés que la Constitución Política salvaguardara especialmente. En aquella ocasión (5 de agosto de 2014), se trató del daño al buen nombre de un usuario del sistema financiero. Pues bien, la categoría se había desdibujado con el paso de los años, porque, a pesar de los enormes debates que generó, dejó de aparecer en los fallos de la Corte casi desde el mismo momento en que se creó, seguramente por las terribles dificultades prácticas que un perjuicio tal, que se asemeja más a una multa que a una indemnización, puede generar.

Sin embargo, en el fallo del 28 de marzo de 2025, la Corte reiteró su existencia, como un perjuicio extrapatrimonial vigente y reclamable. Así, insistió en que la infracción de bienes constitucionalmente relevantes que afecten los derechos de la personalidad y que tengan la calidad de fundamentales, apareja un perjuicio resarcible.

Lo interesante es que la Corte aprovechó para rectificar algunos puntos de esta categoría: no solo señaló que se refiere a derechos con la calidad de fundamentales –cosa que dice expresamente–, sino que advirtió que “este daño no emana de la sola vulneración del derecho fundamental, sino que tiene su fuente en los efectos o consecuencias de dicha violación, atendiendo al contenido nombre, la reparación buscará compensar el descrédito o la del derecho concernido. Verbi gracia, tratándose del buen desestimación social a la que se somete la víctima”.

Entonces, ya no es un perjuicio que se configure por la sola infracción del interés. En buena hora, la Corte rectificó esta postura para exigir, como es propio de los perjuicios para que no se confundan con el daño ni materialicen una multa, que debe constatarse una repercusión, esto es, un efecto nocivo derivado de la infracción del derecho fundamental, de modo que lo que se repare sea, precisamente, esa repercusión. Con estos contornos, este perjuicio seguramente desaparecerá a futuro, porque ya todas las repercusiones están compensadas por alguna de las otras categorías de perjuicios que reconoce el derecho colombiano, de manera tal que no se ve cómo pueda ser un perjuicio pagadero en casos reales.

La Corte enfatizó en una categoría que había mencionado en el pasado, pero a la que le dio decidida autonomía en este fallo: el daño a la salud. Sobre el particular, señaló la corporación que “en la actualidad se ha reconocido la autonomía del daño a la salud, por las perturbaciones relevantes al núcleo esencial de este derecho fundamental, expresado en las lesiones temporales –deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas o sensoriales que sufre la víctima de forma inmediata– y/o secuelas –deficiencias que permanecen después de finalizado el proceso de curación– que el yerro médico irroga en el cuerpo o la siquis de la víctima”.

Entonces, cuando la afectación se traduzca en un menoscabo de la salud de la víctima, tendrá que evaluarse este perjuicio como uno autónomo, cuya reparación consistirá en que se le brinde al afectado la “atención sanitaria requerida para el diagnóstico y/o tratamiento, que incluye, sin limitarse, servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, de terapia física o sicológica, entre otros. Servicios que deben garantizarse por todo el interregno en que exista expectativa de mejoramiento o sanación, dentro de un criterio de razonabilidad y sindéresis”. A lo que la Corte agregó que lo que se pretende es que “los menoscabos a la psiquis o al cuerpo de la víctima sean indemnizables, de forma autónoma, por medio de la provisión del servicio médico tendiente a su recuperación, rehabilitación o readaptación, bien con la imposición del deber de prestar el servicio de forma gratuita, en caso de que el agresor pueda hacerlo directamente, ora con el señalamiento de una condena dineraria que se destinará al mismo fin, la cual deberá ser establecida a partir de los principios de reparación integral y equidad. Daño que no se confunde con los demás que pueden emerger del hecho antijurídico, pues no busca compensar los quebrantos emocionales, las privaciones a las actividades placenteras o normales de la vida, las ganancias dejadas de recibir o los gastos efectivamente realizados con ocasión del hecho dañoso o los que ciertamente se causarán en el futuro”.

De manera que hoy, además de los perjuicios tradicionales, si hay una afectación a la salud, debe garantizarse la atención médica de la víctima hasta que la lesión desaparezca o, si es una secuela permanente, tal atención deberá ser brindada de forma vitalicia. Ese es el daño a la salud.

En materia de daño moral, la Corte parece haber implementado una suerte de baremo indemnizatorio. En efecto, tras reiterar que, en su labor de unificación de la jurisprudencia, la Sala fija montos orientativos que sirven de parámetro para la estimación de estos perjuicios, la sentencia sentó tres ideas de una relevancia fundamental en materia de compensación de daño moral:

Actualizó el monto de la condena por daño moral, en los casos de las más graves afectaciones. Lo interesante es que, tras décadas de llamados de la academia, migró definitivamente al sistema de salarios mínimos: la compensación de daño moral, por la mayor afectación, se fijó en la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como también lo hace el Consejo de Estado.

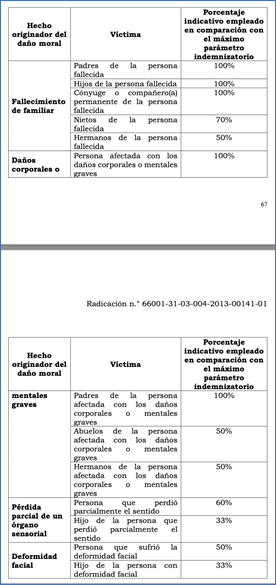

Tras un análisis empírico escueto, la Sala fijó además unos porcentajes de graduación del daño moral según las circunstancias de la afectación, que servirán como una especie de baremo a futuro, así:

Finalmente, la Corte advirtió, en todo caso, que estos son montos ilustrativos, que podrán revisarse en cada caso concreto, sin que sean topes o camisas de fuerza para los sentenciadores, lo que reabre la oportunidad de reconsiderarlos en cada una de las instancias.

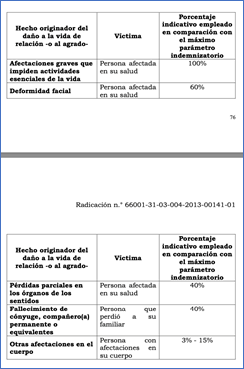

Algo semejante ocurrió con el daño a la vida de relación. En efecto, en este perjuicio se fijó también una suma actualizada de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la mayor afectación, esto es, la imposibilidad absoluta de disfrutar los placeres de la vida. Y de manera semejante al daño moral, estableció una especie de baremo, puramente ilustrativo, para otro tipo de afectaciones, que clasificó así:

Finalmente, la Corte se refirió nuevamente al daño por pérdida de la oportunidad, trajinado ya en un fallo del año pasado. La corporación aprovechó para recordar que esta es una categoría de perjuicio (al parecer, desechando un poco la idea de que se trata más de un problema causal) y reafirmó los presupuestos para que proceda: certeza respecto de la existencia de una oportunidad que sea seria, esto es, verídica y actual, y que se haya frustrado como consecuencia el hecho. La Sala enfatizó en el aspecto de la seriedad; indicó, de hecho, que la indemnización no se detona por cualquier porcentaje de expectativa que tuviera el demandante, sino que dicha expectativa debe ser seria y real para motivar una verdadera indemnización. Reto cualitativo que, como siempre hemos advertido, es mayor, en la medida en que supone descalificar ciertas oportunidades que, aunque sean reales y ciertas, no necesariamente son altas en su probabilidad.

Como puede apreciarse, es un fallo que rediseña la responsabilidad, desde su esencia. Su impacto sobre los presupuestos y sobre la reparación, es indiscutible. Ahora serán los jueces de instancia quienes tendrán que implementarla y llevarla a la práctica, desafío no menor para toda la judicatura civil.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.

¡Bienvenido a nuestra sección de comentarios!

Para unirte a la conversación, necesitas estar suscrito.

Suscríbete ahora y sé parte de nuestra comunidad de lectores. ¡Tu opinión es importante!